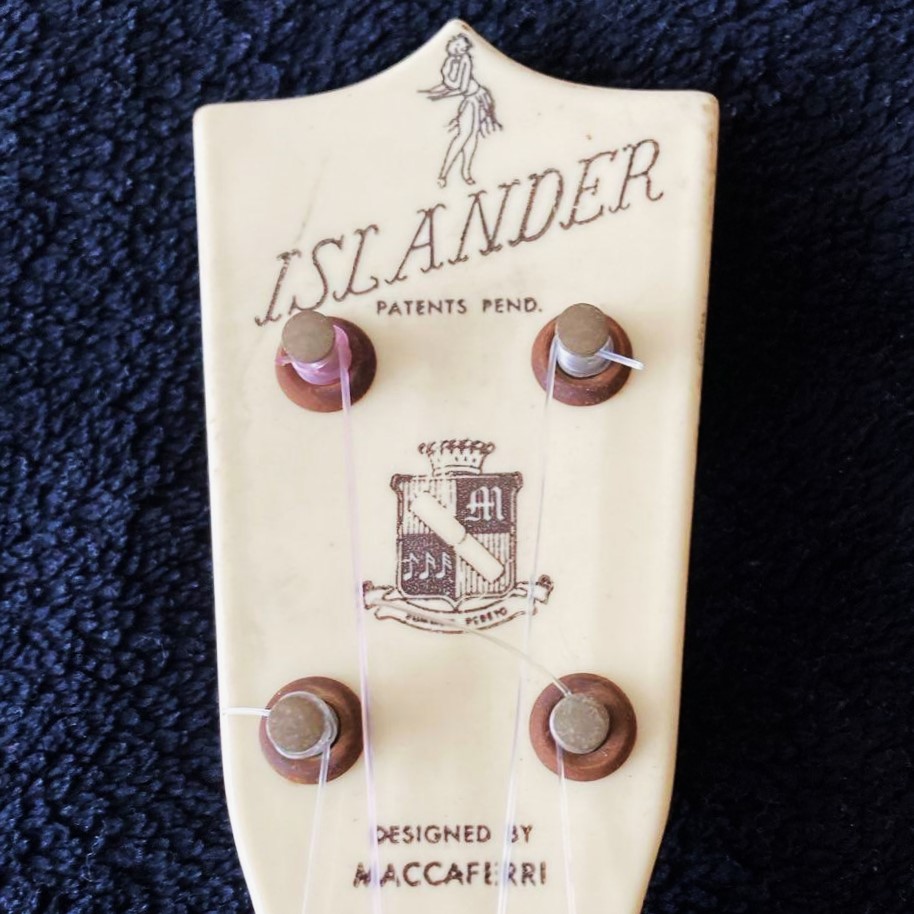

Vintage Green Maccaferri Islander Plastic (Dow Styron) Soprano Ukulele

1950 年代にまで歴史をさかのぼる、美しい緑色のビンテージ マカフェリアイランダー プラスチック (Dow Styron) ソプラノウクレレをご紹介します。

ご存知の方も多いと思われるアイランダー・ウクレレは、しっかり作られていて音色もすばらしいため、今でも人気です。「Maccaferri」でGoogle検索すれば、アイランダー・シリーズのプラスチック製ウクレレの歴史について、たくさんの情報が見つかります。

このアイランダーは、少なくとも60年(おそらくそれ以上)の年月が経っているわりには状態良好です。背面に大きなひび割れがありますが、これ以上広がる気配はありません。あまり目立たず爪で触ってもほとんど感じられないほど。演奏にはまったく支障ありません。ただし、小さな擦り傷や引っかき傷はほかにもいくつか見られますので、写真に含めました。チューニングペグは問題なく動作します。

購入検討の際には、以上の状態を念頭に置いた上で写真をよくご覧になり、またこの楽器についてご自分で調査をした上で、ご判断ください。

また、このウクレレを買うつもりはなかったとしても、故ジョン・キング氏によるプラスチック製ウクレレに関する記事がすばらしいので、ぜひ読んでほしいです。以下はその抜粋です。(Googleによる自動翻訳をサイト管理者が改稿)

ウクレレがプラスチックに

さて、1950年代に初めて製造されたオールプラスチック製のウクレレはどうでしょうか。当時は多くのブランドがあり、特許もいくつかありました。射出成形ポリスチレン製で、品質はさまざま。そのなかでも代表格は、マリオ・マカフェリのアイランダーで、マカフェリのマストロ・プラスチック社 (ニューヨーク州ブロンクス西部のクレモナにあった) で製造されました。

このオリジナルのプラスチック製マカフェリウクレレは、今日では貴重なコレクターズアイテムとなっています。ダウ・スタイロン(Dow Styron)ポリスチレン製で、ニュージャージー州ニューブランズウィックにあったナショナル・ミュージカル・ストリング社から供給されたデュポン(Du Pont)・ナイロン弦が張られていました。ニューズウィーク誌の記事によると、1950年3月、マカフェリ社は1日に2,500台のウクレレを製造しており (ほぼ30秒に1台)、その手元には10万台の受注残。計画書には年内に50万台販売する予定が記されています。同じ月にウォールストリートジャーナルは、テレビのパーソナリティとプラスチックのおかげでウクレレ人気が再燃、と報じました。

アーサー・ゴッドフリーとスタイロンがウクレレ人気を復活

アーサー・ゴッドフリーとダウ・ケミカルのプラスチック「スタイロン」のおかげで、ウクレレ業界は派手な復活を遂げました。というのも、ウクレレは第一次世界大戦直後、ハワイアンミュージックがアメリカ合衆国本土に上陸した頃に人気を博しましたが、その後はほぼ姿を消していたからです。

昨年の夏、ゴッドフリー氏がウクレレを持ってテレビに出演したことで、このブームに火がつきました。テレビを見た一般庶民のウクレレ需要は再び高まりましたが、問題は、一般庶民に販売できるほど安価な楽器を作れるかどうか。そこで、管楽器用プラスチックリードの製造で成功していたマストロ・プラスチックス社のマリオ・マカフェリ社長は、ダウ社のエンジニアと協力し、総プラスチック製のウクレレを設計したのです。ナイロン弦ですから、水中でも演奏できます。

マカフェリは当初、1万ドルを投資して5ドルのおもちゃを作る計画でしたが、考え直します。「高品質の製品を作るのは得意のはず。なら、これまでの経験をすべて活かして、本物のウクレレを作ればいいじゃないか?」と。まったくそのとおり。ようやく満足のいく製品ができた時、すでにマカフェリはアイランダーの成功のために7万5千ドルを賭けてしまっていました。それでも、予想より「ずっと良い楽器ができた」のです。主な出費は、4台の大型成形プレス機の費用。そのプレス機でウクレレの主要8部品を成形します。8部品とは、一体成形のボディとネックとヘッド、そしてサウンドボード、フレットが組み込まれた指板、ブリッジ、サウンドボードリング、ヘッドカバー、内部のサウンドバー、そしてナットです。マカフェリが取得した5件の米国特許は、ナット、サウンドボード、ブリッジから指板とその製造法まで、すべてを個別にカバーしていました。ジョージ・ファインダーやデビッド・ローゼンハイムのシンプルな特許と比べると、マカフェリのウクレレの特許はロケット製造技術みたいです。ある意味では、まさに宇宙時代のウクレレを作るための設計図と言えるでしょう。

初期の報告によると、アイランダーは「多色展開で、さらに蛍光色のモデルが1つある」とのことでした。公式のラインナップには「ローズウッドを模した素材で、ヘッドカバーとサウンドボードはアイボリー色」とあります。長年にわたり、数え切れないほどのバリエーションが作られました(全色バリエーションの公式記録がありそうなものですが、見つかっていません)。マグナスが作ったプラスチック製ハーモニカと同様に、マカフェリはウクレレの組み立てに必要な部品数を大幅に削減することに成功しました。木製ウクレレに必要なのは約21部品ですが、アイランダーなら弦とチューニングペグを除いてたったの8部品です。

Modern Plastics誌の記事では、マカフェリ氏がそのデザインにより克服した困難について、次のように説明しています。

アイランダーの試作段階における大きな課題の一つは、この特殊な用途に必要な特性と特徴をすべて備えた素材の選定でした。弦の張力に耐え、楽器の耐用年数のあいだに変形や収縮を起こさず、正しいピッチ、共鳴、そして音質を生み出す素材を4ヶ月を費やして追求した末、最終的に選ばれたポリスチレンの配合は、上記の要件に加え乾燥、湿気、熱、寒さへの耐性まで備えていたのです。

要解決だったもうひとつの製造上の課題は、接着剤の選定でした。不適切な接着剤を使用すれば、ポリスチレンが収縮するか、完成した楽器の音が著しく鈍くなってしまいます。メーカーによると、選定された接着剤はポリスチレン部品をさらに強化し、乾燥、湿気、熱、寒さの影響を防いだとのことです。

仕上げとして、アイランダーには表面処理とワックスがけが施されます。再利用可能なポリエチレン袋に入れ、上を輪ゴムでとめたら、パッケージは完成! 小売価格は5.95ドル(後に3.95ドルに値下げされました)、製造コストは約1.50ドル。マカフェリ氏によると、楽器1本につき25セントの利益が上がり、残りは仲介業者の手に渡ったとのことです。アイランダーシリーズは最終的に、フィンガーボードを延長したモデル、バリトンウクレレ、子供サイズのウケット、そして特許取得済みのコード演奏装置「ビジュアルコードマスター」など、多製品へ展開しました。こうしてマストロ・プラスチックス社は、ウクレレの製造を1960年代まで続けたのです。

音楽教育

1952年、アメリカの弦楽器奏者の不足に学校教育で対処しようと、ウクレレを使った実験的な弦楽器入門クラスが4年生の課程に導入されました。ウィリアム・ミハリーは、1951年に開催されたASTA(アメリカ弦楽器教師協会)の第1回年次大会で、ウクレレを使った声楽と器楽の同時教育を推奨する講演を聞き、触発され次のように記しています。

帰国後、すぐに指導教官に連絡を取り、弦楽器入門のための練習プログラムにウクレレを試してみることにしました。綿密な調査の結果、この実験に使用する楽器として、ナイロン弦のプラスチック製ウクレレを選びました。音色は素晴らしく、構造も細部までこだわり抜かれており、おそらく「長持ち」するだろうと考えられました。

ミハリーが選んだ楽器は、アイランダー・ウケットでした。彼自身にとってもそれは、目からウロコの体験だったようです。「学校でウクレレを使うなんて、きっと鼻であしらう人がいるでしょう。目新しいことですからね! 私自身もかつてはそんな感じでしたし。特定の楽器を他の楽器よりも劣っていると見下すように教えられてきましたからね。でも今では、そんな考えは私の心から消え去りつつあります」このプログラムが実験段階から先に進んだかどうかは(チャーマーズ・ドーンが導入したカナダのプログラムとは異なり)定かではありませんが、結果は明らかに、予想をはるかに超えていたようです。バイオリンに興味を持った生徒たちは、ウケットからフィドルへと簡単に持ち替えることができました。さらにミハリーは、ウクレレを音楽カリキュラムの一部として組み込むことのもう一つの意義を、こう言い表しています。「大人になってからも、ウクレレを弾くことは家庭での楽しみの源になるでしょう」。彼は、そのあとにやってくる第三の流行の波を予見していたのでしょうか?

この記事では、Modern Plastics、Wall Street Journal、Newsweek、Music Educators Journal、Fortune 各誌を参考に執筆されました。

こぐれの地味ゆる試奏:弾きやすくって音が大きい! アイランダーは何度か弾いたことがありますが、いつもそこに驚かされます。

木製のウクレレとはちょっとちがう味わいだけど、ふつうのプラスチックウクレレともちがう。弾きようによってはとても繊細な演奏も可能なはず。ああもっと甘く波のように弾ければ、もっといい音が出るはず楽器だろうに……と、今回もガサツなビデオで失礼します。

「おもちゃ」の枠には決して収まらない、パワーと柔軟性をあわせもつウクレレなことが伝わったら嬉しいです。そのうえ、製造後60年以上たっても、こんなに色がかわいいなんて! 当時アメリカが量産したポップなデザインのプラスチック製品の数々……たとえばラジオとか時計とか……にも共通するような、明るい力強い魅力がただようウクレレだと思います。

コメントを残す