スコットランドの巡査ニールは、行方不明の少女を捜索するため孤島を訪れる。なにも知らないと口を揃える島民たちの暮らしは、古代宗教に基づく未知の習慣に満ちていた。ニールは、当然として信じているキリスト教とのちがいに戸惑いながらも、教師や役人にも捜査の手を伸ばしていく。謎の核心に迫ったと感じたそのとき、島の五月祭の準備が整ったーー

ミタメモ

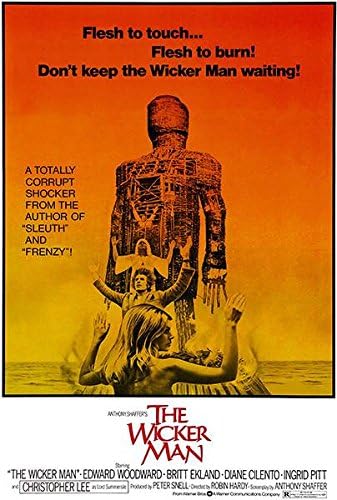

カルト的名作と名高いイギリスのホラー映画。初公開時は87分版。

もともとは120分あったものをカットして公開したそうで、その後に修復公開されたバージョンがいくつか存在し、さらにはアメリカのリメイク版などもあるので、オリジナルを探すには要注意。[Wikipedia]

日本での劇場公開は遅くて、1998年になってから。87分版。ただしそれまでにはVHSテープで流通し、テレ東系列の午後のロードショーなどでも数回放送されていたそうで、なつかしの昭和ホラー流通形態感ですね。[Wikipedia]こんな映画をたまたまテレ東でみてしまったら、お宝大発見! って盛り上がってしまう。

こういう作品を知って覚えていて、本国公開後、長いときが経ってからでも「これ、これ。これをこんどの○○特集のときにかけましょう。私が宣伝文句を書きます」などと日本の劇場公開にこぎつける人は、本当に偉いとおもう。すばらしいお仕事だとおもいます。

異教の島民のボスを演じるのはクリストファー・リー。

なぜみた

最近は、話題の映画ミッドサマー (MidSommar) の元ネタとして紹介されていることが多いらしい本作品。私も「あれが好きなの? ならこれをみないと」と家庭内の圧力で履修させられたのが、みたきっかけ。みてよかったです。

うんちく

これもまた「西洋人、未開の地で異文明にまきこまれて恐怖体験」の物語類型をもつ映画作品。獣の島、キングコング、ミッドサマーなどもそう。

おおざっぱに書くけれど、欧米にしみついている西洋中心主義は、根深い。小さな島国日本で育った立場からいうと、この星の僻地のぼくらという感覚が身にしみつきすぎているから、彼らの気持ちは正直わかりにくいと思う。それでもがんばって想像してみると、その意識の中では、彼らは自分たちだけが最も進んだ優れた文明の中で暮らしているのであって、それ以外の場所は野蛮か神秘。「いや、この遠い世界の各地に、その地に即したやりかたで進化し、この先も消え去らずに存在するに値するような現代文明や文化が、複数あるみたいだ」という感覚が一般に広くもたらされたのは、意外なほど最近。もしかすると、まだそこに目が開けてない人も、けっこういるみたい。

そんなことをふまえると、僻地の民の1人としては、この手のホラーやモンスター映画などはクサクサしながら興味深く観察できて楽しい。西洋文明人の主人公は、おどろきの異文化体験の末、未開の地を命からがら逃げ出してメデタシ、というのが伝統的な終わり方だけど、時が経つにつれ、逃げ出せない、または逃げ出さない作品も作られていく。(ほーら、うちの国だって楽しいぞぉ)

そして1973年のイギリス映画であるウィッカーマンをみると、異教の島民を次第に理解してきてしまう構造(その感覚自体が、この当時のイギリスの「現代人」にとっては、常識をゆるやかに揺るがされるような恐怖)と、キリスト教社会ドップリの主人公への同情的とはいえ批判的な視点と冷酷な結末から、(その当時の西洋文明からもたらされた映画としては)反骨精神豊かな、進歩的な物語づくりが見える。

個人的には、そんな時代感覚が4年後・1977年アメリカの、どこでもない未開の地・遙か彼方の銀河系のとある反乱軍の物語『スター・ウォーズ』や、1982年、地球のアメリカよりずっと平和的でスピリチュアルかつインテリな文明っぽい星に迷子の宇宙人を返してあげる『E.T.』などにつながっていくのだと思えてニヤつく。